CURRICULUM

数理

数学は数と形を扱う学問です。 大学で学ぶ数学では、私たちが無意識に受け入れてしまっているものを 考え直すということが必要になります。 ちょっと不思議だけど、世界が変わる体験ができるかもしれません。 一緒に数学の面白さと奥深さを探究しましょう。

特長

数学の起源を学ぶ

得意でなくても楽しめる。数学の歴史・哲学の授業がある。

数学はどこに使われている?

数学と他の分野の関わりについて学ぶことができる。

専門的な学びに挑戦

トップレベルの研究者に基礎から発展まで学ぶことができる。

授業ピックアップ

現代社会とサイエンス

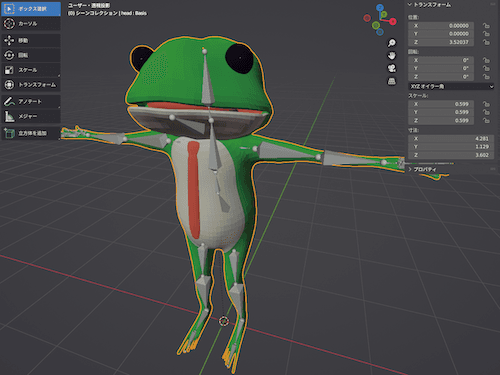

数学は机上で学ぶ計算式だけではありません。身の回りのアニメやゲームを動かすアルゴリズムを楽しく解説します。

こんなことが学べる

- 身近な技術や問題について学ぶことで、私たちが直面する課題に対処し、より良い未来を築くための知識と力を身につけることができます。

数学的思考とは何か

どんな思考も突き詰めれば、「数学的思考」になるとさえ言えます。数学的思考についての入門書『数学入門』を手掛かりに、数学の面白さに迫っていきます。

こんなことが学べる

- 数学の発展をも踏まえた現代的な立場から「数学的思考とは何か」を探求していきます。

講義例

数学的思考とは何か

古代から現代までを貫き、ますます多くの分野でその重要性が明らかになってきている数学的思考。「任意の」と「ある」という二語を切り口として数学の本質に迫った名著『数学入門』(著者は数学者であり後に偉大な哲学者として知られることとなったA. N.ホワイトヘッド)を手掛かりとしつつ、その後の数学の発展をも踏まえた現代的な立場から「数学的思考とは何か」を探求していく。

数学史

数学は第一級の歴史・考古学資料になり得る。

数学史とは各々の文明圏から生じた数学の伝統が征服と同化を繰り返しながら一つの「世界の数学」に収斂していく文化的征服史である。

これらの基本理念に基づいて、各々の時代・地域の歴史を背景として浮き彫りになる数学の魅力を描き出すことを目的とする。数学を作ったのは誰か?各々の地域・時代で数学の担い手は誰だったのか?このように歴史の文脈の中で数学を見ることで、数学のイメージを刷新し、受講生各自の数学観を新たにしてもらうことを狙いとしている。

科目一覧

- 現代社会と数学

- 現代社会とサイエンス

- 数学的思考とは何か

- 数学の方法

- 数学史

- 逆さ科学史

- 初等代数概論

- 日常に現れる物理学

- 線形代数1

- 線形代数2

- 解析学1

- 解析学2

- 解析学3

- グラフ理論

- 数理構造の発見と活用

- 集合と論理

- 記号論理

- 距離空間

- 複素解析

- 群論

- 位相空間

- 多様体

- 圏論

- 数理統計

- 力学

- 電磁気学

- 量子力学

- 熱統計力学

- 数理科学発展演習Ⅰ

- 数理科学発展演習Ⅱ

- 環論

- 組合せ論

- トポロジー

- 積分と測度

- ガロア理論

- 数理論理学

- 量子からはじまる確率論

- 量子コンピュータ演習

- Wolfram 言語で学ぶ科学計算

- 宇宙際タイヒミューラー理論1

- 宇宙際タイヒミューラー理論2

- 宇宙際タイヒミューラー理論3

- 宇宙際タイヒミューラー理論4

- ゼミ(数理科学特論ゼミⅠ)

- ゼミ(数理科学特論ゼミⅡ)

- ゼミ(数理科学特論ゼミⅢ)

- ゼミ(数理科学特論ゼミⅣ)

- ゼミ(量子科学技術)