本学の若山正人学長が2025年1月11日(土)、拓殖大学文京キャンパスで開催された教育システム情報学会50周年記念イベント(第5回研究会企画)に登壇。「オンライン大学教育と未来への期待」と題し、130名以上の参加者に向け、ZEN大学のオンライン教育について講演を行いました。

ZEN大学設立の背景

社会には、さまざまな格差が存在します。一つは地域格差です。東京都と鹿児島県では、大学進学率に2倍近い差(*1)があります。また、世帯収入にも格差があり、収入の高い家庭の子どもほど国公立大学に進学しやすい状況です。さらに、男女の格差もいまだに解消されていません。

ZEN大学は、こうした格差の是正/解消を目指し、「最先端のIT技術」「オンライン」「実践的な現場体験」をキーワードに、できるだけ多くの人に大学進学の機会を提供していきます。年間授業料を38万円に設定し、いつでもどこでも学べるオンライン授業を提供していくほか、専門性の高い多様な科目をそろえることで、様々な理由から大学進学を諦めた人たちの新たな選択肢となると考えています。

(*1)令和4年度「学校基本調査」より。東京都の大学進学率が69.7%に対し、鹿児島県は36.1%。

オンライン授業の効果と課題

ZEN大学の教育や学生生活のベースとなるのは、3万人以上の生徒が学ぶ「ネットの高校」であるN高等学校およびS高等学校(以下、N/S高)のオンライン教育です。私は、オンライン授業の効果と課題について、実際の調査データをもとに説明したいと思います。コロナ禍における大学生の調査(*2)では、約90%が「有益なオンライン授業があった」と回答し、約70%が「対面授業より理解しやすく、学びやすい」と感じています。これにより、オンライン授業の有効性が確認できます。

また、オンデマンドの授業では、倍速で見たり、ゆっくり繰り返し視聴したりと、学生自身が学習をカスタマイズできることも大きなメリットであるとの調査結果(*3)があります。

しかし、課題もあります。ひとつは、担当教員の動画作成スキルによって授業の質にばらつきが生じることです。二つ目は、教員や他の学生とのコミュニケーションが取りにくいこと。三つ目は、課題の管理がしにくいことです。

(*2)早稲田大学:オンライン授業に関する調査結果(2020年度春学期)より

(*3)対面型講義とオンデマンド型講義に関する教育効果の分析(2021,押切孝雄)

ZEN大学オリジナル学習システム「ZEN Study」

ZEN大学では、独自の学習システム「ZEN Study」上に公開する6,480本の動画を開学時までに制作する予定です。動画撮影にはプロの映像ディレクターが参加し、授業の質的向上を図っています。私自身も授業の撮影時に、映像ディレクターから効果的な身振りや声の調子などについてアドバイスを受けました。また、1回の授業では、学生が持続し集中できる約10分の動画を6本視聴し、各セクションごとに確認テストを実施することで、授業の質を統一しています。

一方、コミュニケーションの課題に対応するために、学生が教材を見ながら直接質問し、教員や専任スタッフが個別にフィードバックできる体制を整えました。学生同士の交流も、コミュニケーション機能を通じて活発に行える仕組みとなっています。

さらに、学修管理にはLMS(ラーニング・マネジメント・システム)を活用し、学生が自身の理解度を把握できるようにしています。学生とともに、クラス・コーチと呼ばれる専任スタッフが学修の進捗を確認し、必要に応じてアドバイスを行います。全279科目の中からどの科目を履修すればよいか迷う学生もいるでしょう。クラス・コーチは、履修選択のサポートも行います。また、アカデミック・アドバイザーやティーチング・アシスタントが学習をサポートし、キャリア・アドバイザーが就職支援を行うなど、サポート体制も充実しています。

最先端ICTで国語力が強化

ZEN大学の特長の一つは、N/S高で10年近い実績を持つ、最先端ICTを活用した教育にあります。

オンライン教育の可能性をさらに広げるのが、最先端ICTを活用したVR教育です。スマホやPCの画面越しという制約をなくし、360度の視界で没入型の学びが可能になります。

N/S高では、VRを活用した英検受験者においては、その100%合格率を達成した例もあります。さらに、実際に体を動かすことで運動不足の解消にもつながり、スポーツのVRイベントも開催しています。

オンライン大学では「友だちができにくいのでは」と心配する人もいるかもしれません。しかし、N/S高の調査によると、生徒の3人に2人が「友だちと呼べる存在ができた」と回答しています。実際に顔を合わせる前に、コミュニケーションツールを通じて交流を深めることが、友だち作りに大きな役割を果たしています。オンラインを通じて出会い、ツールを介してやりとりを重ねながら、いざ、実際に出会えた時の喜びはひとしおです。

このように日常的に繰り返されるオンラインコミュニケーションは、国語力の向上にも寄与しています。N/S高では、Slackを使ったコミュニケーションが活発で、1か月あたり約100万通ものメッセージがやり取りされています。これにより、正確な文章を書く力や読み取る力が養われていることが明らかとなっています。

N/S高で明らかとなったICTによる国語力向上や人間関係の構築は、ZEN大学でも大いに期待できます。ZEN大学は、地域の格差を考えるという観点から、オンラインのみで卒業資格取得を目指せる大学としました。加えて、仲間との直接の交流や現場での体験は他に代え難く大切だと考え、国内外100以上の課外プログラムを用意し、必要経費も含めた学内外の支援体制も整えています。さらには、年間最大600名の学生に対する奨学金制度を充実させることで、より多くの学生の学びに寄与していきます。

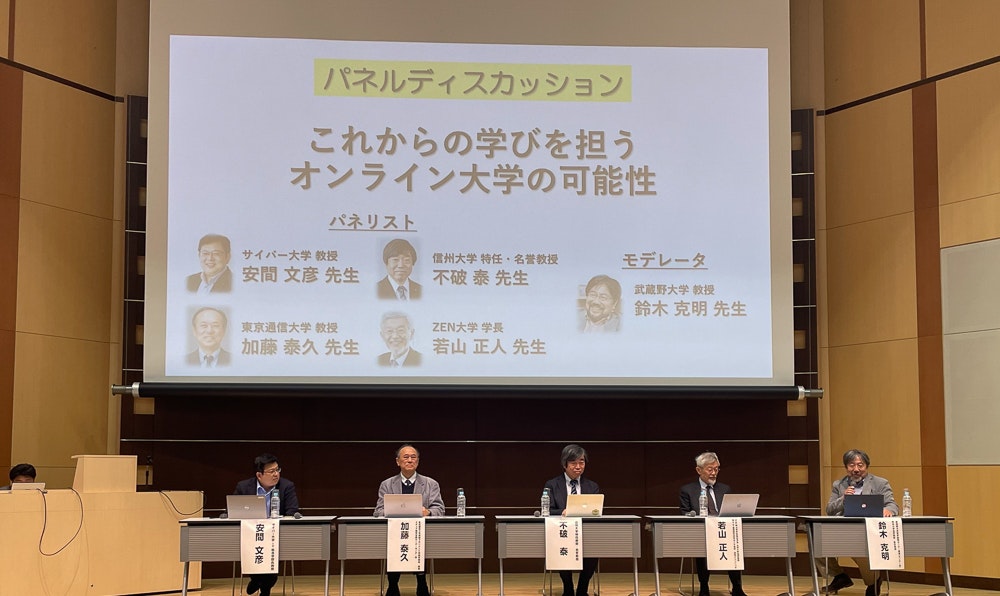

パネルディスカッション「これからの学びを担うオンライン大学の可能性」

講演に続いて行われたパネルディスカッション「これからの学びを担うオンライン大学の可能性」では、安間文彦・サイバー大学教授、加藤泰久・東京通信大学教授、不破泰・信州大学特任・名誉教授が登壇し、若山学長もパネリストとして参加しました。モデレーターを務めた鈴木克明・武蔵野大学教授は、「地方に住む人々にとって選択肢が増える一方で、地方の大学は自らの強みを再考していくことになるだろう」と述べ、オンライン大学が教育や大学に与える影響について見解を示しました。

また、各大学におけるオンライン教育やサポートの実績が紹介され、オンライン大学が高校卒業後の学生から学び直しを行う社会人に至るまで、学びの間口を広げていくとの展望が共有されました。若山学長は、「在学中にオンラインと課外プログラムを通じて学ぶ喜びに出会いその意義を体感し、生涯にわたって学び続けることができる人材を輩出したい」と語り、さらにオンライン大学が注目を集める状況を受けて、「評価が可視化される時代だからこそ、さまざまな意見や要望を取り入れながら、より良い教育を目指し、さらに社会に還元していきたい」と期待を示しました。

=ZEN大学では、3月25日(火)まで出願受付中です=