文=愛禾(N中等部2年・通学コース)

皆さんこんにちは。N高グループ新聞メディア広報委員の愛禾です。

私は今回、2025年に開学したZEN大学の出願初日ガイダンスに参加し、ZEN大学に触れてきました。その中で特に気になった点をレポートしていきます。

私はZEN大学の系属校であるN中等部の生徒です。そんな私ですら、名前から仕組みまで全て目新しく感じたZEN大学ですが、体験祭に参加したことでかなり理解が深まりました。皆さんも、このレポートを通してその解像度を上げ、少しでも興味を持っていただけたら幸いです。

学部は一つだけ!? pixivとの連携授業も

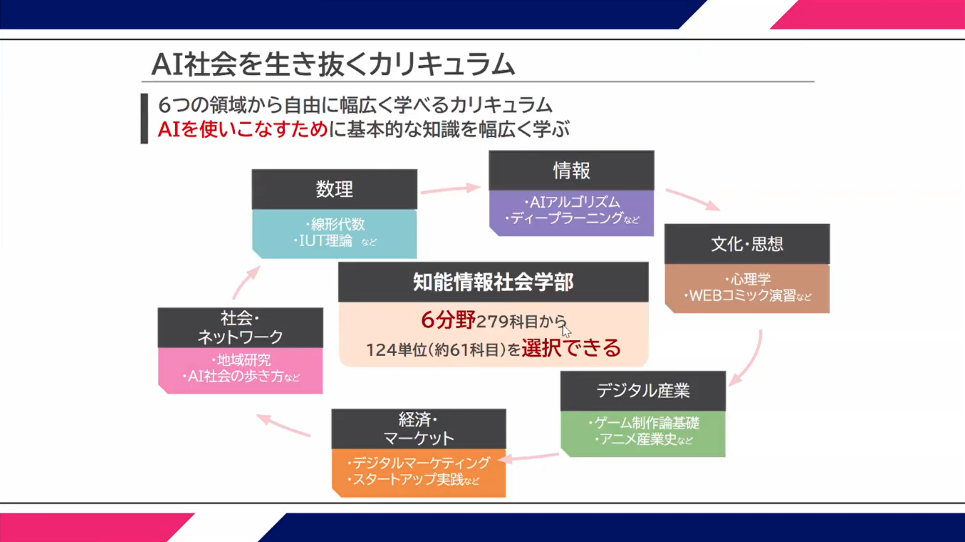

出願初日ガイダンスはZEN大学の説明から始まりました。ZEN大学の学部は、「知能情報社会学部」の一つだけ。ただし、その一つの学部の幅がとても広く、6分野、279科目から興味があるものを選択し、学べるというのです。

しかし、従来の大学の仕組みから考えると理解し難いものがあります。「一つのジャンルに絞らずに幅広く学ぶと、虻蜂取らずになってしまうのでは?」と最初は疑問に感じました。

しかし、そんな考えは数秒後に打ち砕かれました。

私が感じた疑問は、「これまでの社会に対応できる大学」であって、「これからの社会に対応できる大学」ではなかったのです。ZEN大学は「AI社会を生き抜くカリキュラム」を考え方の中心においていて、様々な分野でAIを適切に用いながら活躍していく方法を学べるのです。

また、ZEN大学の取り組みの中で私が最も気になったのが、日本財団と連携して実施するZEN大学オリジナルの「地域・企業連携プログラム」です。

地方自治体・海外大学・企業などと連携したプログラムは、N高グループ・N中等部でも実施されています。日本の教育機関は社会に対して閉ざされていると感じる私にとって、外部と連携した大規模な課外プログラムが実施されるのはとても魅力的でした。

「社会に開かれた学校」というのが、私が進学の際にN中等部を選んだ大きな理由でもあるので、「地域・企業連携プログラム」には特に注目しています。

「人生の歩み方」「知識の生かし方」を第一人者から学ぶ! ZEN大学の講座紹介

イベント内で、プロのイラストレーターである絵葉ましろ先生によるpixivオンライン講座「“好き”が届くと世界はもっと面白い!」と脚本家の永川成基先生による「アニメ版ポケットモンスター脚本家が教える“伝わる”文章術-脚本家から学ぶ小論文のコツ-」の二つの講義を体験しました。

両方の講義とも、イラストや脚本に興味がある人しか楽しめないように感じるかもしれません。

しかし、この講座はいわゆる「技術」や「知識」を学ぶものではなく、学習者である私たちに「物事の新たな見方」を与えてくれるものでした。

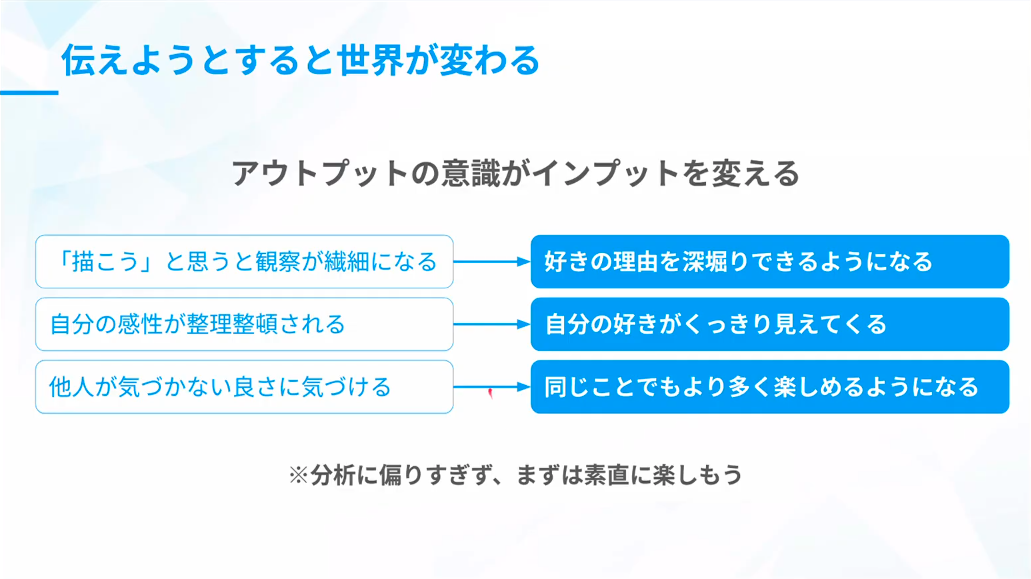

特にpixiv講座が印象に残っています。実際のイラスト技術ではなく、「伝える」とはどのような意図で、どのように行われるのか、そして伝える手段の違いは何なのか。全てのジャンルに通じる、表現の根本的な部分の解説の授業だったのです。

pixivオンライン講座「“好き”が届くと世界はもっと面白い!」内のスライド。授業名の伏線回収がなされたのだと感じた

今回の講座体験を通して、学びには二つの種類があると感じました。

一つ目は、実際の技術。いわゆる学校の勉強やデッサンの技術、プログラミング知識などです。

二つ目は、実際の技術を学んだ上でそれをどう生かすのか、自分のアウトプットで生かす方法を学ぶことです。

今回体験した授業からは、ZEN大学での学びは特に後者が強いように感じました。前者は専門学校や塾など、それに特化したコンテンツがありますが、後者はなかなかないのです。

プロのアーティストやプログラミングの専門家など、社会を動かしてきた各分野の第一人者「人生の先輩」から、学んだことを生かす方法を学べる。そして、それを元に自分なりの「生かし方」を生み出していくことによって、AI社会で生き残れる存在になる。

それが、ZEN大学が目指す「AI社会を生き抜くカリキュラム」の意味なのではないか、と私は感じました。

従来の知識の詰め込みだけの学習ではなく、知識をある程度手に入れた上でそれを自分なりにどう応用していくのか、それが重要なのだと、今回のイベントを通して学ぶことができました。

「ZEN大学」にかかっていた霧が、あなたの中で少し晴れたでしょうか?

レポートを読み始めた数分前と比べて、少しでも鮮明に見えていたら嬉しいです。

近日開催のオンライン講座

Xフォロワー14万人を持つ、吉田 尚記講師をゲストに迎え、受講5秒後から実践できるコミュニケーション術を学びます。

高河ゆん先生(漫画家)をスペシャルゲストに迎え、創作の現場で培った「ファンと作品の関係づくり」や「自分らしい発信」のコツを紹介いただきます。クリエイティブの現場を覗いてみたい方にぴったりの入門講義です。

出願者の皆さんから集めた将来の不安や小論文に関しての質問を、西村博之氏と先輩たちが回答します。